《語言之海——澳門街語言研究計劃》以澳門的「語言」特殊性為核心出發點,聚焦澳門自開埠至今形成的「語言之海」及回歸後多元融合的語言文化生態,並開展多維度的討論與研究。同時,參展藝術家通過內部實踐者和外部觀察者的雙重視角,以日常書寫、影像、聲音等多元媒介,圍繞澳門語言、文化及生活演變展開創作,對總策展人提出的「幹甚麼來了」進行回應:無論是為謀生而來、為安家而至,還是為尋覓跨文化社會體驗的新移民與外來者,都為澳門回歸以來社會多元文化的持續發展注入了嶄新力量。

展覽由周寶玲擔任展覽統籌,攜手方大為、何俊彥、賈淳、沈友友、張可五位知名藝術家,以「語言」為核心題眼,通過日常書寫、現成品、行為、繪畫、聲音、影像、文本文獻等多種媒介形式,在澳門開展社會調研、探究澳門巴士站名、呈現漢學家現場表演。以此打破了「語言=文字/語音」的狹隘認知,讓「語言」的意義在符號的差異與互動中不斷延伸,為作品賦予更豐富的文化意涵與思想深度的同時,對法國哲學家德裏達「元書寫」中「符號系統生成意義」「消解固定本源」理念進行了藝術回應。

部分展出作品:

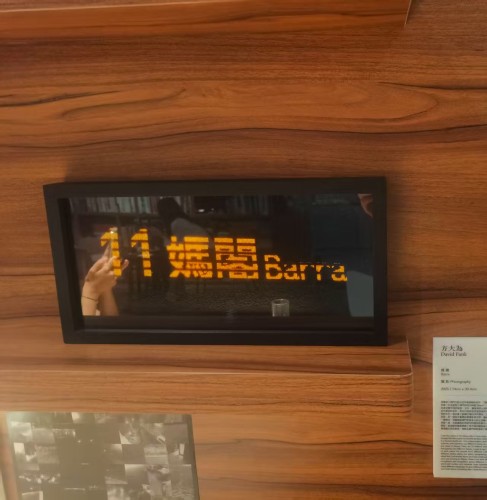

藝術家方大為發現澳門11號公交線路「媽閣Barra」這一站點命名的現象:「媽閣」是一座寺廟名稱,「Barra」則是葡萄牙人對第一次坐船到了澳門的地方的稱呼,同一地標因語言文化不同而有了兩個名字。他研究澳門613個公交站點後,發現23個站點並非中葡語直接翻譯,而是擁有兩個不同名字,背後是不同文化群體對同一地方的不同認知與故事,而過口岸到珠海後這種「一地雙名」的文化現象就完全消失了。

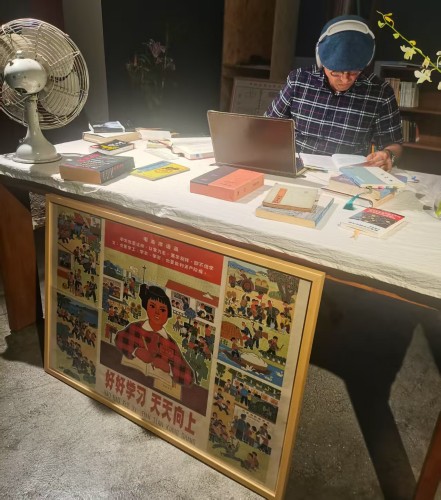

展覽期間,藝術家沈友友會定期現場「創作」《讀懂孫子・兵法通解》葡語版內容。這一受「真人秀」啟發的「表演」,將譯者私密工作置於公共空間,直觀呈現翻譯的體力與腦力付出,展現其歷經艱辛與掙扎實現跨文化連接的創造過程。每場表演後,他會列印當日成果專門展示,讓譯文成為凝聚時間、情感與思辨的「藝術作品」。該「表演」打破第四面牆,扭轉翻譯被視作低於文學等藝術創作的認知,且不同於一般「真人秀」,「表演」不物化譯者、不引發窺視欲,而是促成觀眾理解譯者、重視譯作,既是對譯者的「救贖」,也是對觀眾的「啟蒙」。

語言之海——澳門街語言研究計劃

展覽日期:即日起至9月21日

展覽時間: 12:00——18:00 (逢週二休息)

Bookand”

門票:免費入場